|

||||||||||||||||||

简介:

柏林围墙:民族不能在这里断裂

2009年11月06日 17:48

凤凰网历史综合

编者按:20年前柏林墙被推倒,成为东西德统一进程最具标志意义的里程碑。而如果说彼时它看起来更像西德对东德的胜利,那么,在一代人的时间过去后,两德统一已经充分展现出了它的复杂性。

两个制度完全相反、发展差距巨大、隔绝日久,却又同根同族的国家,如何艰难融合为一?德国的经验与教训,或许有一天,也将为中国所借鉴。

涌入西柏林的东柏林人,大包买回“便宜货”,被报以充满“等级观念”的眼光。克拉克做了二十多年的东柏林市长,却在柏林墙倒塌后一年,被统一的德国政府开除。整整28年被硬生生一分为二的柏林城,在围墙倒塌的一刹那,见证了只想在有生之年步入另

一半柏林的老太太的眼泪。而在经历了20年的合二为一后,即便依然困难重重,柏林的东西两端已经“像植物一般”生长在一起。

“开门!开门!”

1989年夏秋之交,东德(民主德国)的空气里飘荡着一种躁动不安的气息。

那年9月,匈牙利通往奥地利的边境突然开放。此前,尽管东德人可以前往其他东欧国家旅行,但直到奥匈边界打开后,那些心向西方的东德人,才终于在冒死翻越柏林墙之外拥有了其他选项。

两个月里,超过11万东德人绕道捷克斯洛伐克进入匈牙利,从匈牙利前往奥地利,再由奥地利进入西德。恶作剧的年轻人偷偷地把东德国旗中间的代表农民、工人和知识分子的麦穗、锤子和圆规改画成一个行李箱。

东德警察不断在通往匈牙利的列车上逮捕他们看来有“潜逃”倾向的人,但监狱很快就装满了,有的人只进去几天就被放出来。

东柏林人AnneHingst告诉南方周末记者,她清楚记得,1989年11月9日晚上,父亲打来电话说,“快看电视,重要新闻,柏林墙可以自由通行了!”她当时就大笑起来,觉得父亲“简直是在说胡话”。

柏林墙修筑于1961年8月13日凌晨———最初仅仅是铁丝网,但经过不断加固,它成为长达165公里,高4米左右的坚固混凝土建筑。配之以了望塔、地堡、警犬桩、电网、防汽车壕和自动射击装置,它成为了分隔两个世界的独特地标。

在柏林墙修建以前,由于柏林允许居民在各区自由通行,已有超过250万东德公民逃往西柏林或通过西柏林前往西德(联邦德国)其他地区,其中不乏大量技术工人和高级专业人才。

柏林墙像现实中的铁幕。在东德,它的正式名称是“反法西斯防卫墙”。当时谁也不觉得28年历史的柏林墙真的会倒。毕竟此前不久,东德统一社会党总书记昂纳克还信誓旦旦地说过,柏林墙“将存在50年、100年”。

11月9日晚,当时东德的中央政治局委员沙博夫斯基将一份本计划次日公布的“旅行条例草案”,无心地在一场国际记者会当即宣布,并称“立即执行”。草案允许东德公民前往西柏林和西德其他地区自由旅行。

所以,当Hingst和男友后知后觉地走上街头时发现,整个柏林的情绪已经被熊熊燃烧。

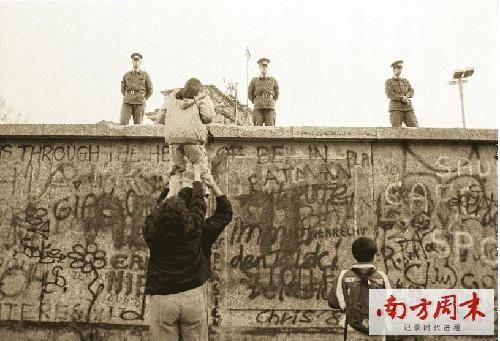

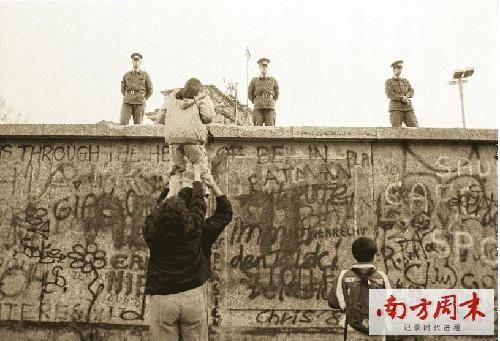

很多柏林墙的守卫军人没有看电视也没有听广播,面对突然而来的人群,他们只能不停地向上级请示。在人们有节奏的一阵阵“开门!开门!”声中,检查站的大门轰然打开。

在勃兰登堡,一位东德军官起先坚守警戒线,而后却在一位只想在有生之年步入另一半柏林的老太太的愤怒和痛苦的眼泪下屈服了,并亲自护送这位老人到了那边。

“不可能”的事

Hingst与50万东德人一起涌进资本主义的西柏林,她说“东柏林几乎空了”。

德国人———不论东德还是西德,这时都沉浸在民族和解的巨大喜悦中。东德人可以在任意一家银行排队,凭身份证就可以领取100西德马克的“欢迎费”,紧接着上街慷慨采购。Hingst先买了一个随身听,又从旧货市场买到了一条美国的牛仔裤,还看了一场电影。很多商店摆出免费食物和饮料,欢迎“东部同胞”。艺术家们则在柏林墙脚为刚进入西柏林的同胞们演奏音乐。

北京大学国际关系学院的连玉如教授,那时正在柏林自由大学进修。11月10日上午,她一路来到东柏林,发现东德边防军的小伙子们大多面色凝重。连玉如问他们,支持德国统一吗?他们说,同意边境开放,希望东德政府改革政治现状,但并不希望两个德国立即统一。

事实上,两德统一后,17万东德军人中仅有5万士兵被留下“试用”,而他们中的大部分也很快被迫离开,留任的军官更是不足5%。一些职业军人由于缺乏其他职业技能而纷纷失业,甚至被迫去其他国家做外籍雇佣军。

当时只有19岁的费杭(SebastianVotter)也是一名东德人民军士兵。“当时最重要的感觉是‘不可能’。”费杭对本报记者说,“当时我们有这样的笑话:一百年后,美国可能变成一个社会主义国家,苏联变成资本主义国家,但是东德还是老样子!”但“不可能”的事情毕竟还是发生了。从11月11日起,柏林墙沿线就传出风镐的轰鸣声。重型切割机撕裂水泥墙,金属碰撞。东西德都出动了数百名边防军士兵,以及起重机、挖土机和载重卡车等设备。

从第一条裂缝出现的那一刻起,柏林墙曾经的威慑力就被摧毁了。柏林的市民们抄起气锤、洋镐和凿子,用力地敲打着柏林墙,直到它千疮百孔,直到它轰然倒塌。商人们开始将柏林墙的碎片加工成纪念品卖给观光客,直到今天。

“我们是一个民族”

11月12日,当时的西柏林市长沃尔特·孟魄和东柏林市长艾哈德·克拉克在波茨坦广场附近的检查站握手言欢。演讲、音乐和香槟围绕在这座逐渐坍塌的城墙周围。那时,已经做东柏林市长二十多年的克拉克不会想到,一年之内,他就将如同大多数东德政府的高级官员一样,被新的德国政府剔除出行政序列,直到2000年郁郁而终。

费杭则骑上一辆摩托车,跟朋友一起来到西德旅行。后座上的朋友没戴头盔,违反交规,可当交警了解到他们来自东部时,把手一挥说,“走吧!”

12月22日,西德总理科尔和东德总理莫德罗冒着倾盆大雨一起打开了勃兰登堡门,作为在柏林的最后过境点。著名的勃兰登堡门修建于普鲁士王国时期,自1961年起成为了柏林和德国分裂的标志。

1990年3月18日,东德举行了首次大选,希望通过“自由选举”决定国家未来。对于大多数东德人来说,第一次直接参与“民主政治”的美好,有些让人眩晕,他们带着敬畏和感激之情填写着自己的选票。

最终,在贷款和货币联盟的许诺下,科尔支持的德国联盟党大获全胜,前执政党统一社会党最终没能逃脱沦为在野党的命运。

在与东德政府协商并签署“国家条约”时,科尔的外交斡旋也取得了重大成果。戈尔巴乔夫最终松口,默许统一后的德国退出华约组织,德国统一的最大外部障碍扫除了。

一场暴风骤雨般的统一过程急遽前行,在东德的莱比锡游行的人群已经把“我们是人民”的口号改为“我们是一个民族”。

1990年10月2日,东德议会宣布,东德政府停止运转。23点55分,在《欢乐颂》的音乐中,伴着“在你温柔翅膀之下,一切人类成兄弟”的歌唱,民主德国国旗从东德一切建筑物和联合国的旗杆上缓缓落下。

10月3日零时,德国和平统一。

“东德佬”、“西德佬”

德国歌德学院秘书长Hans-GeorgKnopp博士对南方周末记者说,德国和平统一“几乎是二战后首次出现的有积极意义的、关于德意志民族的公共记忆”。

但新的问题很快浮出水面。“东德佬(Ossi)”和“西德佬(Wessi)”成为了1990年的流行词汇。

1990年,每天有数千名东德人不知疲倦地向西部跋涉。但Hingst很快发现,当越来越多的东德人在西柏林的市场上“扫荡”便宜货并把它们装进大包背回东部时,西德人的眼光开始变了。“热情慢慢没了……虽然没有什么直接的言语抱怨。”Hingst说,“一种等级观念慢慢建立,隔膜逐渐形成。”那时,柏林墙尚未完全拆除,自由出入却早已成为常态。尽管如此,东柏林人和西柏林人还是区别明显。连玉如教授说:“从衣着,甚至表情,我都能看出他是哪里来的……东部人可能还是有点不自信吧。”两德统一之前,东德人均收入只有西德的1/3左右。东德的基础设施建设也严重滞后,电网、交通和电话通讯都需要大笔投资。

于是,德国政府从1990年开始向原西德各州公民征收“团结税”——个人所得的5.5%,用于原东德公共基础设施建设、国有企业改制和社会综合援助等。团结税的计划征收截止期限为2019年,长达29年。但“团结税”带来的还有西部人的抱怨,为什么一切都要我来埋单?

而东德人对突如其来的资本主义也产生了“排异反应”。当时只有17岁的莱比锡中学生胡朵拉(CordulaHunold)拿着100西德马克“欢迎费”与妈妈一起去西德的商场,但琳琅满目的商品、汹涌的人潮令她走出商场就呕吐起来。

胡朵拉的父亲Hunold本来是当地一所中学的校长,但德国统一后,所有前东德的校长因为与国家意识形态靠近等原因,统统被要求下岗。Hunold先生在五十多岁失业,只好去斯图加特一所大学学习,以重新取得教师资格。

实际上,在教育系统内,民主德国政治学院、柏林马克思主义经济学院等高等院校被直接解散,甚至国家科学院的科学家都不能幸免———Hingst的爸爸是原东德国家科学院的一名化学家,但他也在50岁的年纪失业。

东德的议会和政府自动取消,其工作人员经过严格筛选后,大多被开除。在外交系统中,原东德三千余名外交官被全部开除。“以前一些很优秀的东德使馆的汉学家,都已经不再从事相关工作了。”德国驻华使馆二等秘书杨佩(PetraMann)告诉南方周末记者,“他们有的卖保险,有的在旅行社工作……这真的没有办法。”2008年,社会学家威廉·海特迈尔的一项调查显示:有半数西德人认为东德人很少愿意了解西德,而64%的东德人感觉自己是二等公民。

德国交通部长,负责东德事务的沃尔夫冈·提分西在今年6月提交的两德统一年度报告中写道:“如果到2019年,东部能接近西部产业结构相对较弱的地区的发展水平,那将是一个巨大的胜利。”

新柏林:脱胎换骨

尽管有这样那样的问题,接收采访的柏林人却都承认,这个城市的东西两端已经“像植物一般”生长在一起。

二战后,苏美英法对德国和柏林实施了分区占领。在柏林,苏占区即东柏林,成为了东德的首都,而西德的首都设在了波恩。

1991年6月,德国议会投票决定,在2000年之前将首都从波恩迁回柏林。

为了承担首都的功能,他们修复了旧的帝国议会大厦,并新建了联邦总理府、总统府、内务部和交通建设部等一系列建筑。在东柏林,原有的柏林墙用于隔离的“无人区”地带也开始大兴土木。波茨坦广场已成为寸土寸金的商业区,却也被批评“带有太明显的资本主义商业俗气”。

20年前,西柏林是资本主义嵌入东德的一块异物,也是东德人通往西方世界的便捷之地。柏林墙建成之后,东德人一次又一次地尝试跳楼、挖地道、游泳、热气球,甚至用载重卡车冲撞,翻越柏林墙。据统计,截至1989年,共有5043人成功地逃入西柏林,3221人被逮捕,239人死于守军枪击或其他事故,260人受伤。

不过,柏林墙倒塌后,资本主义立即以不可思议的速度在东柏林攻城拔地———德意志银行迅速收购了四千多家东德银行办事处,将金融业务立即铺向东德的每一个城乡角落;可口可乐、西门子、雀巢等昔日“阶级敌人”的标志挤占了每一处新开的超市和商场;马路上大众和奔驰的汽车也让昔日东德自产的“卫星牌”汽车相形见绌……

社会主义的痕迹并没有完全消失。东柏林博物馆岛的艺术市场上,大量贩卖的正是前东德和苏共时期的书籍、徽章和纪念品,但价格十分不菲;而通往亚历山大广场的卡尔·马克思大道还保留着旧时风貌———90米宽的马路很容易让人联想到当年这里游行阅兵的盛况。

人们再也无法简单地用“穷”和“富”来区分这座城市。西柏林的自由开放与东柏林的理想光辉形成了这里独特的兼容并蓄的风格。朋克青年、跳蚤市场、前卫艺术家和同性恋社群早已打破了旧有的资本主义和社会主义界限,留有早年印记的公社组织、蓝领社区和苏式建筑风格反倒闪耀着独特的后现代主义光芒。

柏林,已经从20年前那个东西两大阵营对峙的桥头堡中脱胎换骨。

社会主义的记忆

很多西德人对东德的早年记忆都与气味联系在一起。

歌德学院北京分院副院长柯理回忆自己最初印象深刻的东德———魏玛附近的小城耶拿时,他使劲吸了吸鼻子。“空气里都是煤的味道。”柯理笑着说,“他们冬天还在用煤炭取暖,而西德早已经使用燃气了。”对于柏林自由大学的博士研究生柯瑾艺(OliviaKraef),她对东德的最初记忆也是一种味道。“我不知道究竟是什么,有点像消毒水……非常东德的味道。”她小时候每次去东柏林看望亲戚,都会闻到这种气息。

那时的柯瑾艺总觉得东德是另一个世界。西柏林的咖啡和香蕉总是让东柏林的亲戚们很开心,而她总觉得表妹两条大辫子的发型很过时。但柯瑾艺并没有笑,因为她妈妈说,在社会主义国家,“不管什么人,虽然可能现在穷,但是他也很伟大”。

柏林墙倒塌20年,说一样东西好,西柏林人会说“toll”,而东柏林人喜欢说“schau”。

或许由于对现实的不满,怀旧的情绪近来正在东部蔓延。一些消失的品牌,比如“玛卡费斯”咖啡,或是“施普雷”腌黄瓜,被人们怀念而重现市场。

东德人费杭觉得,人们怀念的并不是现实中的那个过去。1998年,他收到了德国政府的一封信,称前民主德国国家安全部(Stasi)的档案公开了,其中有他的记录。

看到档案时,费杭惊呆了。1989年只有19岁的他,居然在Stasi有60页的档案记录。而且,他伤心的是,写报告的人里还有两个是他最好的朋友。“我有点儿失望,但他们一定也有自己的原因。”费杭说,“他们一定比我更难过。”秘密警察也曾找过费杭,要求他为Stasi工作,报告身边朋友的动向。但费杭拒绝了。“不是我很勇敢。”费杭说,“如果他们第二次第三次问我,或者威胁我父母的安全,我不知道会怎么样。”幸运的是,秘密警察还没有来得及再找他,柏林墙就倒塌了。“所以,虽然我们有些抱怨,但跟自由比起来,那些都不算什么……没有人真的会想回去。”费杭说。

据德国政府公布,原1600万东德公民中,国家安全部对600万人备有秘密档案。

美国前国务卿詹姆斯·贝克在回忆录中记述了自己在1990年12月访问柏林的情景,那是他第一次见到现实中的柏林墙。“那是一个雾蒙蒙的天气……当我透过柏林墙的小洞,看到东柏林那单调的建筑时,我意识到民主德国人已经将一切牢牢抓在了自己的手中。这是他们的意志力决定的。”(特别鸣谢德国歌德学院提供部分资料。翻译江安霖对本文亦有贡献)

柏林墙倒塌二十周年专题

20年前的11月9日,我正开车去柏林,下着大雨。到了柏林,朋友们纷纷喊我们去市区,那里,柏林墙正在倒下。

这似乎是一段值得大肆谈论的往事。两德还没成为中立国就实现了统一,这是双方普遍乐见的、非暴力的结果。虽然整合实际开始后,人们发现有许多问题需要面对,但大家似乎都带着耐心与坚定,乐观地认为统一一定能成功。

然而,真实的历史,却要复杂得多。

□鲁道夫·瓦格纳□彭昱融译

“统一”曾是空话

柏林墙建起来的年代,正是东西德渐行渐远的年代。

1960年代,西德政府开始认为,若要真正抚平对德国的怨恨,就必须接受所有二战的后果,包括承认东德主权。原本西德的宪法中明确规定,任何一个政府都有责任致力推动德国统一,但此时,“统一”的口号,已经只剩一些试图扳回二战时所受屈辱的少数右翼人士才偶尔提及。

西德的知识分子没有人再谈“统一”,甚至没有任何一个学术单位对东德深入研究。当时有个奥地利人访谈了几十位东德的女性,写成了一本书《早安,美女》(GoodMorningMyBeauty),西德人像读科幻小说一样读这本书,不敢相信这些事发生在距离自己仅仅200公里的地方,直呼这根本是完全不同的另一个国度。

与此同时,东德也间接放弃了在“统一”上的立场。面对每个月3万劳动力“流失”西德的局面,1961年东德政府迅速修建了柏林墙。东德政府甚至下令,德语大辞典里的德语词汇的意思必须和西德区分,于是忽然就有了两种语言。

如果说有哪些德国人支持统一,那么或许东德的老百姓算是。当时西德人已经可以到东德探亲,他们带着的是大本的购物目录,里头的东西充分代表了西德的消费文化,于是两边的人们建立起了一种全新的沟通方式:东德人打电话给西德的亲戚订购某某型号的商品!西德在东德人民的心中于是成了充满商品的购物天堂,这对“统一”来说,倒成为了非常重要的元素。

“这只令人厌恶的鸟兽”

事情的转折点,在1970年代后期。

美国中央情报局给里根政府的资料显示:苏联正在超越美国,因此美国决定在西德部署核武器来作为对抗。这种防卫方式相当疯狂,如果你去翻当时的美国军事期刊,有一个特别的词“剧场战争(TheaterWar)”,意指两个敌对的阵营在第三地进行战争,以避免战火波及本土,于是欧洲就成了美苏进行TheaterWar的最佳地点。

铁幕两边的人们顿时意识到,自己似乎正在坐以待毙。忽然间过去40年来从不对话的人们开始对话,谈论对此一现状的不满。

这时中国因素也开始起作用了。欧洲国家普遍开始反感美苏两大强权在欧洲的对抗,于是中国提出的“三个世界划分”,对欧洲人来说正是个明智的想法。中国同时承认了东西德,在东柏林与波恩都设立大使馆,但中国始终支持两德统一,认为如此可以对抗美苏两大强权的控制,这也得到了东西德不少青年人的认同。

于是,忽然间,整个氛围改变了,关于两德统一的全新议程开始了。这和爱国主义或民族主义的激情毫无关系,而是出于恐惧,试图找出脱离成为美苏对抗战场的办法。直到1976年,毕尔曼(WolfBiermann)出现了。

毕尔曼具有犹太人血统,在东德长大,并成为德语世界最著名的地下歌手。1976年,一家钢铁工会邀请他到西德的科隆演出,那场万人空巷的演唱会同时也在西德国营电视台转播,可谓史无前例。

跨越东西柏林的桥上,有一个展翅雄鹰的标志,这个标志代表着德国。看到这只老鹰时,毕尔曼感触颇多,他觉得雄鹰一方面代表着德国辉煌的过去,另一方面也象征着因为分裂而无法展翅的德国。于是他唱出了这强烈的对比:

普鲁士之鹰竖立在那里,他有一对灰蓝钢铁的翅膀,受了重伤的手臂。……我早已看到许多人逃离这个分离的国家。这只令人厌恶的鸟兽,用鹰爪抓住我,将我全身撕裂。

这首作品,对在场的年轻人来说实在太精彩了,毕尔曼激发了无数人重新思索关于两德现况的问题。

其实,此时东德也产生了重要的变化。女作家沃尔芙(ChristaWolf)写了一本书《卡珊卓拉》,在书中,沃尔芙将美苏两大强权在欧洲的对峙比作特洛伊战争,东德成了小亚细亚,西德则成了希腊联军;她并没有单单批评美苏任何一边,而是指出当对峙向战争发展时,双方都必须为此负责,这是一个非常重要的思考,激起了在美苏对峙底下受苦的人们的共鸣。

就这样,德国统一问题,以一个新的面貌重新进入了公众的讨论中。

“迪斯尼乐园”

许多事件的汇集,令德国得以在特殊的时刻下统一:其一是苏联因无法维持而撤回了对东德政府的掌控,其二是东德政府面对民间1989年频繁的示威抗议,其三是西德政府数十年来刻意压制国内右翼言论,使邻近的国家甚至是波兰都认为德国是相对稳定守法、符合国际规范的,因此对德国统一也就逐渐接受了。

当时的西德政府,便利用了这个短暂的时间迅速完成了统一。现在看来,他们所用的方法相当愚昧而简化:两德并不是签署了什么公约而渐进合并,而是西德给了东德各省地方政府合法加入联邦的机会,这个政策认定,加入联邦即刻起,1949年以来所有东德的法律、政策都失效,而同时给予西德人所拥有的所有权利。

这个仓促的解决方式造成了日后深远的问题,虽然东德瞬间脱离了华约阵营,摆脱了冷战的对峙和核武竞赛,但同一时间,东欧的经济也崩溃了,东欧各国开始直接向西德购买商品,这使东德的工业在数个月之内就发生了大萧条,直到今天都尚未恢复。

事实上,真正统一的那一刻,并没有激起爱国的狂热,也无人高举反霸权的大旗,人们大都冷静低调地面对事实,尽管仍然不时会激起怨恨。

西德人在统一前看到东德频繁的和平示威,便认为东德人渴求民主自由,统一后却看到东德人疯狂的购物而对政治冷淡。统一后首次大选,新成立的德国共产党在东德的得票率约25%,这对西德人来说是不可思议的,东德人为什么依然有很多人支持共产党呢?这是东德人感到自己被西德殖民、面对西德人的骄傲自大、被当成次等公民对待所引起的反应。

另一方面,西德人也有怨恨。一个脑筋动得快的西德商人买下前东德首脑昂纳克的别墅,同时买来了部分的柏林墙砖将别墅包围起来,聘请前东德的秘密警察驻守,招揽游客,人们可以在里头用夸张的汇率兑换、空无一物的商店、随身跟随着国家安全局的密探等等,像是套装行程一样全在一个礼拜之内让你体验东德的生活。

西德一家电视台做了一项不怀好意的民调,问西德受访者支不支持以这个游乐园的模式把整个东德变成一个巨型的“迪士尼乐园”,反正东德人这么喜欢社会主义,同时又继续投票给共产党,他们一定会很喜欢生活在那里,结果居然有75%的西德受访者觉得这是个好点子!

这就是统一的美梦,但实际的情况则还要混乱、复杂得多。虽然很多文章批评统一失败、经济衰退什么的,但人们依然继续接受这个事实,因为日子还是要过下去。我认为这就是事实的真相,这也是比较理性的态度,因为东德和西德,本不是各自带着民族主义的狂热而忽然团结的。

所以,正如我想强调的,“世界上一个地方的历史经验,绝不能任意的直接套用到另一个地方。”

【鲁道夫·瓦格纳(RudolfG.Wagner),德国海德堡大学汉学系资深教授,海德堡大学东亚研究中心主任,德国最重要的学术研究奖项“莱布尼茨奖”获得者。本文系瓦格纳在台湾龙应台文化基金会的演讲节录。】

2009年11月06日 17:48

凤凰网历史综合

编者按:20年前柏林墙被推倒,成为东西德统一进程最具标志意义的里程碑。而如果说彼时它看起来更像西德对东德的胜利,那么,在一代人的时间过去后,两德统一已经充分展现出了它的复杂性。

两个制度完全相反、发展差距巨大、隔绝日久,却又同根同族的国家,如何艰难融合为一?德国的经验与教训,或许有一天,也将为中国所借鉴。

涌入西柏林的东柏林人,大包买回“便宜货”,被报以充满“等级观念”的眼光。克拉克做了二十多年的东柏林市长,却在柏林墙倒塌后一年,被统一的德国政府开除。整整28年被硬生生一分为二的柏林城,在围墙倒塌的一刹那,见证了只想在有生之年步入另

一半柏林的老太太的眼泪。而在经历了20年的合二为一后,即便依然困难重重,柏林的东西两端已经“像植物一般”生长在一起。

“开门!开门!”

1989年夏秋之交,东德(民主德国)的空气里飘荡着一种躁动不安的气息。

那年9月,匈牙利通往奥地利的边境突然开放。此前,尽管东德人可以前往其他东欧国家旅行,但直到奥匈边界打开后,那些心向西方的东德人,才终于在冒死翻越柏林墙之外拥有了其他选项。

两个月里,超过11万东德人绕道捷克斯洛伐克进入匈牙利,从匈牙利前往奥地利,再由奥地利进入西德。恶作剧的年轻人偷偷地把东德国旗中间的代表农民、工人和知识分子的麦穗、锤子和圆规改画成一个行李箱。

东德警察不断在通往匈牙利的列车上逮捕他们看来有“潜逃”倾向的人,但监狱很快就装满了,有的人只进去几天就被放出来。

东柏林人AnneHingst告诉南方周末记者,她清楚记得,1989年11月9日晚上,父亲打来电话说,“快看电视,重要新闻,柏林墙可以自由通行了!”她当时就大笑起来,觉得父亲“简直是在说胡话”。

柏林墙修筑于1961年8月13日凌晨———最初仅仅是铁丝网,但经过不断加固,它成为长达165公里,高4米左右的坚固混凝土建筑。配之以了望塔、地堡、警犬桩、电网、防汽车壕和自动射击装置,它成为了分隔两个世界的独特地标。

在柏林墙修建以前,由于柏林允许居民在各区自由通行,已有超过250万东德公民逃往西柏林或通过西柏林前往西德(联邦德国)其他地区,其中不乏大量技术工人和高级专业人才。

柏林墙像现实中的铁幕。在东德,它的正式名称是“反法西斯防卫墙”。当时谁也不觉得28年历史的柏林墙真的会倒。毕竟此前不久,东德统一社会党总书记昂纳克还信誓旦旦地说过,柏林墙“将存在50年、100年”。

11月9日晚,当时东德的中央政治局委员沙博夫斯基将一份本计划次日公布的“旅行条例草案”,无心地在一场国际记者会当即宣布,并称“立即执行”。草案允许东德公民前往西柏林和西德其他地区自由旅行。

所以,当Hingst和男友后知后觉地走上街头时发现,整个柏林的情绪已经被熊熊燃烧。

很多柏林墙的守卫军人没有看电视也没有听广播,面对突然而来的人群,他们只能不停地向上级请示。在人们有节奏的一阵阵“开门!开门!”声中,检查站的大门轰然打开。

在勃兰登堡,一位东德军官起先坚守警戒线,而后却在一位只想在有生之年步入另一半柏林的老太太的愤怒和痛苦的眼泪下屈服了,并亲自护送这位老人到了那边。

“不可能”的事

Hingst与50万东德人一起涌进资本主义的西柏林,她说“东柏林几乎空了”。

德国人———不论东德还是西德,这时都沉浸在民族和解的巨大喜悦中。东德人可以在任意一家银行排队,凭身份证就可以领取100西德马克的“欢迎费”,紧接着上街慷慨采购。Hingst先买了一个随身听,又从旧货市场买到了一条美国的牛仔裤,还看了一场电影。很多商店摆出免费食物和饮料,欢迎“东部同胞”。艺术家们则在柏林墙脚为刚进入西柏林的同胞们演奏音乐。

北京大学国际关系学院的连玉如教授,那时正在柏林自由大学进修。11月10日上午,她一路来到东柏林,发现东德边防军的小伙子们大多面色凝重。连玉如问他们,支持德国统一吗?他们说,同意边境开放,希望东德政府改革政治现状,但并不希望两个德国立即统一。

事实上,两德统一后,17万东德军人中仅有5万士兵被留下“试用”,而他们中的大部分也很快被迫离开,留任的军官更是不足5%。一些职业军人由于缺乏其他职业技能而纷纷失业,甚至被迫去其他国家做外籍雇佣军。

当时只有19岁的费杭(SebastianVotter)也是一名东德人民军士兵。“当时最重要的感觉是‘不可能’。”费杭对本报记者说,“当时我们有这样的笑话:一百年后,美国可能变成一个社会主义国家,苏联变成资本主义国家,但是东德还是老样子!”但“不可能”的事情毕竟还是发生了。从11月11日起,柏林墙沿线就传出风镐的轰鸣声。重型切割机撕裂水泥墙,金属碰撞。东西德都出动了数百名边防军士兵,以及起重机、挖土机和载重卡车等设备。

从第一条裂缝出现的那一刻起,柏林墙曾经的威慑力就被摧毁了。柏林的市民们抄起气锤、洋镐和凿子,用力地敲打着柏林墙,直到它千疮百孔,直到它轰然倒塌。商人们开始将柏林墙的碎片加工成纪念品卖给观光客,直到今天。

“我们是一个民族”

11月12日,当时的西柏林市长沃尔特·孟魄和东柏林市长艾哈德·克拉克在波茨坦广场附近的检查站握手言欢。演讲、音乐和香槟围绕在这座逐渐坍塌的城墙周围。那时,已经做东柏林市长二十多年的克拉克不会想到,一年之内,他就将如同大多数东德政府的高级官员一样,被新的德国政府剔除出行政序列,直到2000年郁郁而终。

费杭则骑上一辆摩托车,跟朋友一起来到西德旅行。后座上的朋友没戴头盔,违反交规,可当交警了解到他们来自东部时,把手一挥说,“走吧!”

12月22日,西德总理科尔和东德总理莫德罗冒着倾盆大雨一起打开了勃兰登堡门,作为在柏林的最后过境点。著名的勃兰登堡门修建于普鲁士王国时期,自1961年起成为了柏林和德国分裂的标志。

1990年3月18日,东德举行了首次大选,希望通过“自由选举”决定国家未来。对于大多数东德人来说,第一次直接参与“民主政治”的美好,有些让人眩晕,他们带着敬畏和感激之情填写着自己的选票。

最终,在贷款和货币联盟的许诺下,科尔支持的德国联盟党大获全胜,前执政党统一社会党最终没能逃脱沦为在野党的命运。

在与东德政府协商并签署“国家条约”时,科尔的外交斡旋也取得了重大成果。戈尔巴乔夫最终松口,默许统一后的德国退出华约组织,德国统一的最大外部障碍扫除了。

一场暴风骤雨般的统一过程急遽前行,在东德的莱比锡游行的人群已经把“我们是人民”的口号改为“我们是一个民族”。

1990年10月2日,东德议会宣布,东德政府停止运转。23点55分,在《欢乐颂》的音乐中,伴着“在你温柔翅膀之下,一切人类成兄弟”的歌唱,民主德国国旗从东德一切建筑物和联合国的旗杆上缓缓落下。

10月3日零时,德国和平统一。

“东德佬”、“西德佬”

德国歌德学院秘书长Hans-GeorgKnopp博士对南方周末记者说,德国和平统一“几乎是二战后首次出现的有积极意义的、关于德意志民族的公共记忆”。

但新的问题很快浮出水面。“东德佬(Ossi)”和“西德佬(Wessi)”成为了1990年的流行词汇。

1990年,每天有数千名东德人不知疲倦地向西部跋涉。但Hingst很快发现,当越来越多的东德人在西柏林的市场上“扫荡”便宜货并把它们装进大包背回东部时,西德人的眼光开始变了。“热情慢慢没了……虽然没有什么直接的言语抱怨。”Hingst说,“一种等级观念慢慢建立,隔膜逐渐形成。”那时,柏林墙尚未完全拆除,自由出入却早已成为常态。尽管如此,东柏林人和西柏林人还是区别明显。连玉如教授说:“从衣着,甚至表情,我都能看出他是哪里来的……东部人可能还是有点不自信吧。”两德统一之前,东德人均收入只有西德的1/3左右。东德的基础设施建设也严重滞后,电网、交通和电话通讯都需要大笔投资。

于是,德国政府从1990年开始向原西德各州公民征收“团结税”——个人所得的5.5%,用于原东德公共基础设施建设、国有企业改制和社会综合援助等。团结税的计划征收截止期限为2019年,长达29年。但“团结税”带来的还有西部人的抱怨,为什么一切都要我来埋单?

而东德人对突如其来的资本主义也产生了“排异反应”。当时只有17岁的莱比锡中学生胡朵拉(CordulaHunold)拿着100西德马克“欢迎费”与妈妈一起去西德的商场,但琳琅满目的商品、汹涌的人潮令她走出商场就呕吐起来。

胡朵拉的父亲Hunold本来是当地一所中学的校长,但德国统一后,所有前东德的校长因为与国家意识形态靠近等原因,统统被要求下岗。Hunold先生在五十多岁失业,只好去斯图加特一所大学学习,以重新取得教师资格。

实际上,在教育系统内,民主德国政治学院、柏林马克思主义经济学院等高等院校被直接解散,甚至国家科学院的科学家都不能幸免———Hingst的爸爸是原东德国家科学院的一名化学家,但他也在50岁的年纪失业。

东德的议会和政府自动取消,其工作人员经过严格筛选后,大多被开除。在外交系统中,原东德三千余名外交官被全部开除。“以前一些很优秀的东德使馆的汉学家,都已经不再从事相关工作了。”德国驻华使馆二等秘书杨佩(PetraMann)告诉南方周末记者,“他们有的卖保险,有的在旅行社工作……这真的没有办法。”2008年,社会学家威廉·海特迈尔的一项调查显示:有半数西德人认为东德人很少愿意了解西德,而64%的东德人感觉自己是二等公民。

德国交通部长,负责东德事务的沃尔夫冈·提分西在今年6月提交的两德统一年度报告中写道:“如果到2019年,东部能接近西部产业结构相对较弱的地区的发展水平,那将是一个巨大的胜利。”

新柏林:脱胎换骨

尽管有这样那样的问题,接收采访的柏林人却都承认,这个城市的东西两端已经“像植物一般”生长在一起。

二战后,苏美英法对德国和柏林实施了分区占领。在柏林,苏占区即东柏林,成为了东德的首都,而西德的首都设在了波恩。

1991年6月,德国议会投票决定,在2000年之前将首都从波恩迁回柏林。

为了承担首都的功能,他们修复了旧的帝国议会大厦,并新建了联邦总理府、总统府、内务部和交通建设部等一系列建筑。在东柏林,原有的柏林墙用于隔离的“无人区”地带也开始大兴土木。波茨坦广场已成为寸土寸金的商业区,却也被批评“带有太明显的资本主义商业俗气”。

20年前,西柏林是资本主义嵌入东德的一块异物,也是东德人通往西方世界的便捷之地。柏林墙建成之后,东德人一次又一次地尝试跳楼、挖地道、游泳、热气球,甚至用载重卡车冲撞,翻越柏林墙。据统计,截至1989年,共有5043人成功地逃入西柏林,3221人被逮捕,239人死于守军枪击或其他事故,260人受伤。

不过,柏林墙倒塌后,资本主义立即以不可思议的速度在东柏林攻城拔地———德意志银行迅速收购了四千多家东德银行办事处,将金融业务立即铺向东德的每一个城乡角落;可口可乐、西门子、雀巢等昔日“阶级敌人”的标志挤占了每一处新开的超市和商场;马路上大众和奔驰的汽车也让昔日东德自产的“卫星牌”汽车相形见绌……

社会主义的痕迹并没有完全消失。东柏林博物馆岛的艺术市场上,大量贩卖的正是前东德和苏共时期的书籍、徽章和纪念品,但价格十分不菲;而通往亚历山大广场的卡尔·马克思大道还保留着旧时风貌———90米宽的马路很容易让人联想到当年这里游行阅兵的盛况。

人们再也无法简单地用“穷”和“富”来区分这座城市。西柏林的自由开放与东柏林的理想光辉形成了这里独特的兼容并蓄的风格。朋克青年、跳蚤市场、前卫艺术家和同性恋社群早已打破了旧有的资本主义和社会主义界限,留有早年印记的公社组织、蓝领社区和苏式建筑风格反倒闪耀着独特的后现代主义光芒。

柏林,已经从20年前那个东西两大阵营对峙的桥头堡中脱胎换骨。

社会主义的记忆

很多西德人对东德的早年记忆都与气味联系在一起。

歌德学院北京分院副院长柯理回忆自己最初印象深刻的东德———魏玛附近的小城耶拿时,他使劲吸了吸鼻子。“空气里都是煤的味道。”柯理笑着说,“他们冬天还在用煤炭取暖,而西德早已经使用燃气了。”对于柏林自由大学的博士研究生柯瑾艺(OliviaKraef),她对东德的最初记忆也是一种味道。“我不知道究竟是什么,有点像消毒水……非常东德的味道。”她小时候每次去东柏林看望亲戚,都会闻到这种气息。

那时的柯瑾艺总觉得东德是另一个世界。西柏林的咖啡和香蕉总是让东柏林的亲戚们很开心,而她总觉得表妹两条大辫子的发型很过时。但柯瑾艺并没有笑,因为她妈妈说,在社会主义国家,“不管什么人,虽然可能现在穷,但是他也很伟大”。

柏林墙倒塌20年,说一样东西好,西柏林人会说“toll”,而东柏林人喜欢说“schau”。

或许由于对现实的不满,怀旧的情绪近来正在东部蔓延。一些消失的品牌,比如“玛卡费斯”咖啡,或是“施普雷”腌黄瓜,被人们怀念而重现市场。

东德人费杭觉得,人们怀念的并不是现实中的那个过去。1998年,他收到了德国政府的一封信,称前民主德国国家安全部(Stasi)的档案公开了,其中有他的记录。

看到档案时,费杭惊呆了。1989年只有19岁的他,居然在Stasi有60页的档案记录。而且,他伤心的是,写报告的人里还有两个是他最好的朋友。“我有点儿失望,但他们一定也有自己的原因。”费杭说,“他们一定比我更难过。”秘密警察也曾找过费杭,要求他为Stasi工作,报告身边朋友的动向。但费杭拒绝了。“不是我很勇敢。”费杭说,“如果他们第二次第三次问我,或者威胁我父母的安全,我不知道会怎么样。”幸运的是,秘密警察还没有来得及再找他,柏林墙就倒塌了。“所以,虽然我们有些抱怨,但跟自由比起来,那些都不算什么……没有人真的会想回去。”费杭说。

据德国政府公布,原1600万东德公民中,国家安全部对600万人备有秘密档案。

美国前国务卿詹姆斯·贝克在回忆录中记述了自己在1990年12月访问柏林的情景,那是他第一次见到现实中的柏林墙。“那是一个雾蒙蒙的天气……当我透过柏林墙的小洞,看到东柏林那单调的建筑时,我意识到民主德国人已经将一切牢牢抓在了自己的手中。这是他们的意志力决定的。”(特别鸣谢德国歌德学院提供部分资料。翻译江安霖对本文亦有贡献)

柏林墙倒塌二十周年专题

20年前的11月9日,我正开车去柏林,下着大雨。到了柏林,朋友们纷纷喊我们去市区,那里,柏林墙正在倒下。

这似乎是一段值得大肆谈论的往事。两德还没成为中立国就实现了统一,这是双方普遍乐见的、非暴力的结果。虽然整合实际开始后,人们发现有许多问题需要面对,但大家似乎都带着耐心与坚定,乐观地认为统一一定能成功。

然而,真实的历史,却要复杂得多。

□鲁道夫·瓦格纳□彭昱融译

“统一”曾是空话

柏林墙建起来的年代,正是东西德渐行渐远的年代。

1960年代,西德政府开始认为,若要真正抚平对德国的怨恨,就必须接受所有二战的后果,包括承认东德主权。原本西德的宪法中明确规定,任何一个政府都有责任致力推动德国统一,但此时,“统一”的口号,已经只剩一些试图扳回二战时所受屈辱的少数右翼人士才偶尔提及。

西德的知识分子没有人再谈“统一”,甚至没有任何一个学术单位对东德深入研究。当时有个奥地利人访谈了几十位东德的女性,写成了一本书《早安,美女》(GoodMorningMyBeauty),西德人像读科幻小说一样读这本书,不敢相信这些事发生在距离自己仅仅200公里的地方,直呼这根本是完全不同的另一个国度。

与此同时,东德也间接放弃了在“统一”上的立场。面对每个月3万劳动力“流失”西德的局面,1961年东德政府迅速修建了柏林墙。东德政府甚至下令,德语大辞典里的德语词汇的意思必须和西德区分,于是忽然就有了两种语言。

如果说有哪些德国人支持统一,那么或许东德的老百姓算是。当时西德人已经可以到东德探亲,他们带着的是大本的购物目录,里头的东西充分代表了西德的消费文化,于是两边的人们建立起了一种全新的沟通方式:东德人打电话给西德的亲戚订购某某型号的商品!西德在东德人民的心中于是成了充满商品的购物天堂,这对“统一”来说,倒成为了非常重要的元素。

“这只令人厌恶的鸟兽”

事情的转折点,在1970年代后期。

美国中央情报局给里根政府的资料显示:苏联正在超越美国,因此美国决定在西德部署核武器来作为对抗。这种防卫方式相当疯狂,如果你去翻当时的美国军事期刊,有一个特别的词“剧场战争(TheaterWar)”,意指两个敌对的阵营在第三地进行战争,以避免战火波及本土,于是欧洲就成了美苏进行TheaterWar的最佳地点。

铁幕两边的人们顿时意识到,自己似乎正在坐以待毙。忽然间过去40年来从不对话的人们开始对话,谈论对此一现状的不满。

这时中国因素也开始起作用了。欧洲国家普遍开始反感美苏两大强权在欧洲的对抗,于是中国提出的“三个世界划分”,对欧洲人来说正是个明智的想法。中国同时承认了东西德,在东柏林与波恩都设立大使馆,但中国始终支持两德统一,认为如此可以对抗美苏两大强权的控制,这也得到了东西德不少青年人的认同。

于是,忽然间,整个氛围改变了,关于两德统一的全新议程开始了。这和爱国主义或民族主义的激情毫无关系,而是出于恐惧,试图找出脱离成为美苏对抗战场的办法。直到1976年,毕尔曼(WolfBiermann)出现了。

毕尔曼具有犹太人血统,在东德长大,并成为德语世界最著名的地下歌手。1976年,一家钢铁工会邀请他到西德的科隆演出,那场万人空巷的演唱会同时也在西德国营电视台转播,可谓史无前例。

跨越东西柏林的桥上,有一个展翅雄鹰的标志,这个标志代表着德国。看到这只老鹰时,毕尔曼感触颇多,他觉得雄鹰一方面代表着德国辉煌的过去,另一方面也象征着因为分裂而无法展翅的德国。于是他唱出了这强烈的对比:

普鲁士之鹰竖立在那里,他有一对灰蓝钢铁的翅膀,受了重伤的手臂。……我早已看到许多人逃离这个分离的国家。这只令人厌恶的鸟兽,用鹰爪抓住我,将我全身撕裂。

这首作品,对在场的年轻人来说实在太精彩了,毕尔曼激发了无数人重新思索关于两德现况的问题。

其实,此时东德也产生了重要的变化。女作家沃尔芙(ChristaWolf)写了一本书《卡珊卓拉》,在书中,沃尔芙将美苏两大强权在欧洲的对峙比作特洛伊战争,东德成了小亚细亚,西德则成了希腊联军;她并没有单单批评美苏任何一边,而是指出当对峙向战争发展时,双方都必须为此负责,这是一个非常重要的思考,激起了在美苏对峙底下受苦的人们的共鸣。

就这样,德国统一问题,以一个新的面貌重新进入了公众的讨论中。

“迪斯尼乐园”

许多事件的汇集,令德国得以在特殊的时刻下统一:其一是苏联因无法维持而撤回了对东德政府的掌控,其二是东德政府面对民间1989年频繁的示威抗议,其三是西德政府数十年来刻意压制国内右翼言论,使邻近的国家甚至是波兰都认为德国是相对稳定守法、符合国际规范的,因此对德国统一也就逐渐接受了。

当时的西德政府,便利用了这个短暂的时间迅速完成了统一。现在看来,他们所用的方法相当愚昧而简化:两德并不是签署了什么公约而渐进合并,而是西德给了东德各省地方政府合法加入联邦的机会,这个政策认定,加入联邦即刻起,1949年以来所有东德的法律、政策都失效,而同时给予西德人所拥有的所有权利。

这个仓促的解决方式造成了日后深远的问题,虽然东德瞬间脱离了华约阵营,摆脱了冷战的对峙和核武竞赛,但同一时间,东欧的经济也崩溃了,东欧各国开始直接向西德购买商品,这使东德的工业在数个月之内就发生了大萧条,直到今天都尚未恢复。

事实上,真正统一的那一刻,并没有激起爱国的狂热,也无人高举反霸权的大旗,人们大都冷静低调地面对事实,尽管仍然不时会激起怨恨。

西德人在统一前看到东德频繁的和平示威,便认为东德人渴求民主自由,统一后却看到东德人疯狂的购物而对政治冷淡。统一后首次大选,新成立的德国共产党在东德的得票率约25%,这对西德人来说是不可思议的,东德人为什么依然有很多人支持共产党呢?这是东德人感到自己被西德殖民、面对西德人的骄傲自大、被当成次等公民对待所引起的反应。

另一方面,西德人也有怨恨。一个脑筋动得快的西德商人买下前东德首脑昂纳克的别墅,同时买来了部分的柏林墙砖将别墅包围起来,聘请前东德的秘密警察驻守,招揽游客,人们可以在里头用夸张的汇率兑换、空无一物的商店、随身跟随着国家安全局的密探等等,像是套装行程一样全在一个礼拜之内让你体验东德的生活。

西德一家电视台做了一项不怀好意的民调,问西德受访者支不支持以这个游乐园的模式把整个东德变成一个巨型的“迪士尼乐园”,反正东德人这么喜欢社会主义,同时又继续投票给共产党,他们一定会很喜欢生活在那里,结果居然有75%的西德受访者觉得这是个好点子!

这就是统一的美梦,但实际的情况则还要混乱、复杂得多。虽然很多文章批评统一失败、经济衰退什么的,但人们依然继续接受这个事实,因为日子还是要过下去。我认为这就是事实的真相,这也是比较理性的态度,因为东德和西德,本不是各自带着民族主义的狂热而忽然团结的。

所以,正如我想强调的,“世界上一个地方的历史经验,绝不能任意的直接套用到另一个地方。”

【鲁道夫·瓦格纳(RudolfG.Wagner),德国海德堡大学汉学系资深教授,海德堡大学东亚研究中心主任,德国最重要的学术研究奖项“莱布尼茨奖”获得者。本文系瓦格纳在台湾龙应台文化基金会的演讲节录。】